|

|

|

| 00 北の行者山から甲山 1107 手前に逆瀬台のマンション群と宝塚西高が見える。池は深谷貯水池。 |

01 甲山山頂 0609 山頂は平坦な草地の広場で三角点と平和の記念碑がある。木々に遮られて展望はよくない。甲山は登る山と言うより観る山である。 |

02 森林公園・シンボルゾーンから甲山 1708 甲山の真東に伸びるシンボルゾーンは甲山森林公園の中心である。 |

|

|

|

| 03 愛の像 1004 シンボルゾーンの西端に愛の像がある。噴水はめったにお目にかかれない。 |

04 仏性ヶ原から甲山 1712 森林公園の東南に位置する仏性が原を通るハイキング道は展望も良く、巨石が散在する自然味溢れる良いコースである。 |

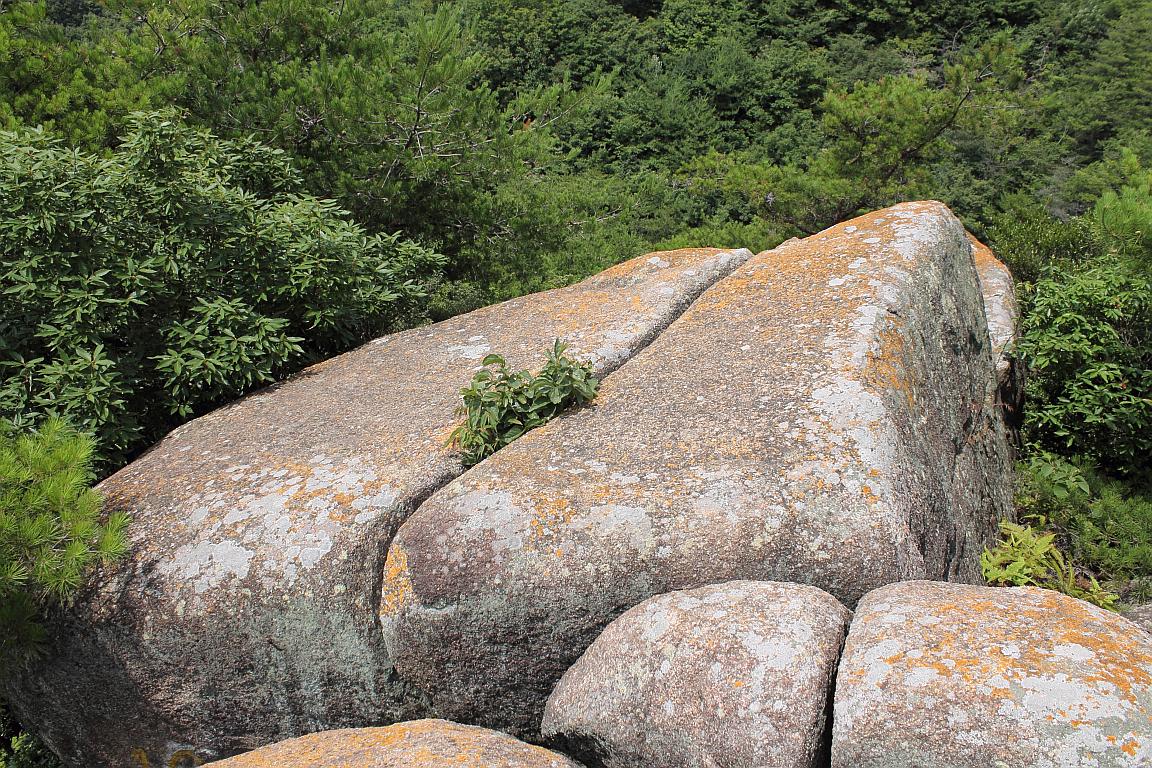

05 仏性ヶ原の巨石 1712 この辺りは江戸時代初期に大阪城石垣改修のための採石場であった。これは運び残された巨石。 |

|

|

|

| 06 五ヶ池 1712 甲山の北にある五ヶ池はかつてボートが浮かびレジャー客で賑わったが、今は入口が柵で閉ざされ車道から湖畔に降りることは出来ない。西側の五ヶ山から近づくこともハイキング道が荒れてなかなか困難である。 |

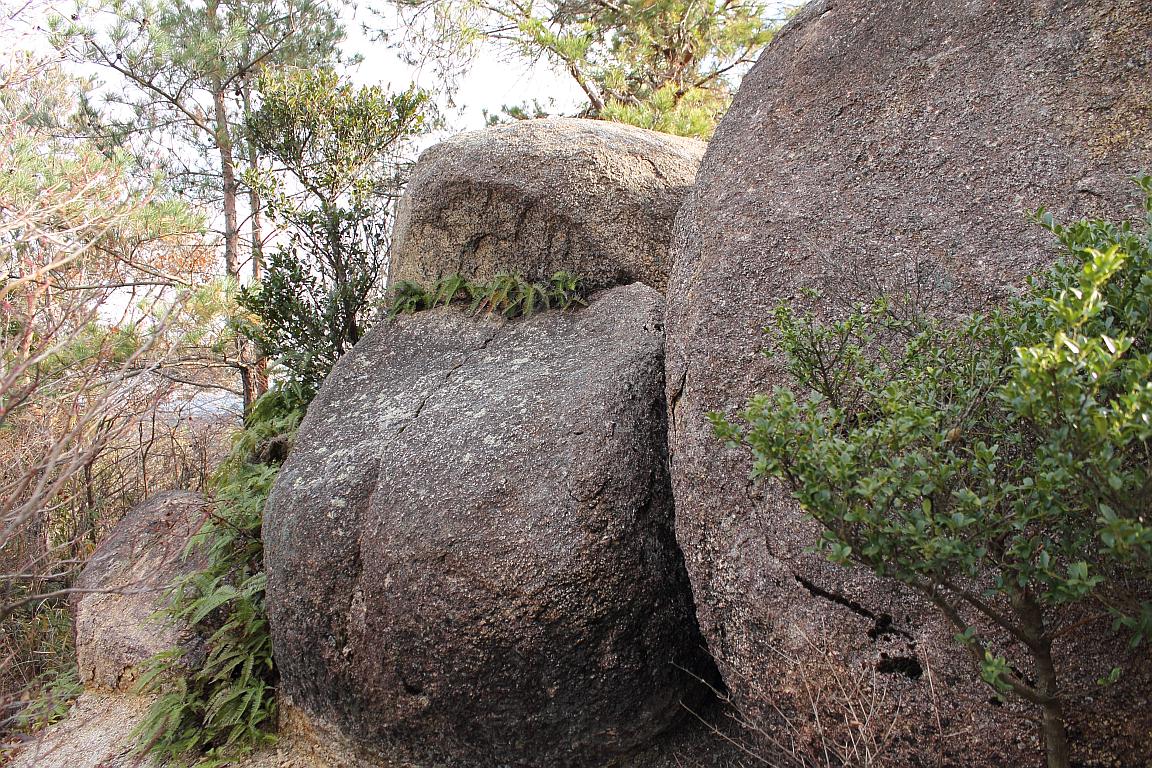

07 五ヶ山 1707 五ヶ山は甲山の真北にある丘のような山で、甲山との間を仁川が流れる。頂上付近に3群の巨石があり、ロックヒルとも呼ばれている。 |

08 五ヶ山から甲山 1708 中央の巨石群にロープを頼りに攀じ登り、甲山を望む。 |

|

|

|

| 09 五ヶ山 1712 もう一つの巨石群。五ヶ山にはかつてアスレチックフィールドがあったが、その道も今は相当に荒れ果て、入山は規制こそないものの推奨はされていないようである。 |

10 広河原から甲山 1707 仁川は甲山橋を潜ると広い平地に流れ込む。広河原である。親子連れが水遊びや虫取りなどで遊んでいる姿をよく見かける。 |

11 仁川ダムと甲山 1712 広河原の東端のダムから下流は深い渓谷となる。シャワークライミングで有名な仁川渓谷である。水が苦手な私は専ら高みを歩く。 |

|

|

|

| 12 仁川渓谷 1805 左岸の高みを行く朽ちかけた道から一箇所容易に河原に降りる道がある。河原と言ってもごく僅かな砂地で。上、下流ともに水に浸からなければ歩くことは出来ない。 |

13 仁川渓谷 1712 左岸の道は高台の住宅地に近づくと展望の良い砂地に出てくる。中央が仁川渓谷だが、森林に覆われて岩も水も全く見えない。遠くは六甲山。 |

14 シバザクラ 1504 仁川渓谷が終わるところに地すべり資料館がある。ここは阪神・淡路大震災の際に地すべりで多くの人が亡くなった悲しい地である。今は斜面が補強・整備され、毎年シバザクラが綺麗な花を咲かせる。 |

|

|

|

| 15 神呪寺と甲山 1712 甲山南麓に神呪寺がある。甲山大師とも呼ばれる真言宗御室派の寺である。寺名の神呪(かんのう)とは神を呪うのではなく、真言・呪文・マントラの意。 |

16 八十八箇所巡りから甲山 1707 神呪寺境内の南部に四国八十八箇所を模した甲山八十八箇所巡りがある。江戸時代の寛政年間(1800年頃)に出来たものと言う。 |

17 八十八箇所巡り 1707 ここは目神山の一角で、この山にも巨石が数多く分布するようだが、辿れる道は少ない。 |